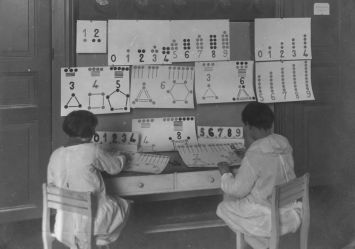

Attività ludico-motorie in una scuola speciale degli Anni Sessanta

Erano gli Anni Settanta e la maestra Anna guardava il mare verde di Mànfria e non si capacitava di come quel luogo di maestosa bellezza avesse potuto essere definito come “scordato da Dio”, e i suoi abitanti “gente arretratissima”. Così le avevano descritto Gela, la nuova destinazione in cui, nel 1969, il marito era stato trasferito per lavoro e la famiglia, come sempre, lo aveva seguito.

Mànfria era l’altra spiaggia di Gela, quella fuori città, quella in cui ci si poteva bagnare senza pericoli, in cui si poteva respirare un’aria che purificava, dal profumo pungente di alghe a nastro che arricchivano la sabbia rossiccia, contribuendo alla formazione di dune soffici e fresche.

In città, invece, il lungomare era inquinato dalle lavorazioni del polo petrolchimico dell’ANIC e l’aria era ammorbata dall’insopportabile odore di cavoli inaciditi. Fu a Mànfria che in barba ai giudizi ricevuti, la maestra Anna si innamorò della città di Gela e dei suoi figli, quelli che – adulti della scuola serale e bambini “subnormali”– sarebbero diventati da li a poco gli alunni mai dimenticati.

Gela, in provincia di Caltanissetta, ultimo lembo d’Europa davanti all’Africa, alla maestra Anna piaceva; perché sembrava una città sfrontata, più importante del suo capoluogo, struggente nelle viuzze che sapevano di piscio di gatto e becchime per galline; eppure, sublime nella bellezza densa e raffinata della collina di Capo Soprano e della passeggiata a Montelungo.

Gela era invincibile nell’amarezza degli abitanti, amarezza che avvolgeva gli stranieri come un manto a protezione di chissà quali altri dolori. Ed era forte nella parlata dalle dentali marcate, molto simile a quella dell’entroterra calabrese, ma dalla cadenza ipnotica, fluida, incalzante nel ritmo velocissimo. E l’Africa di fronte era realmente più vicina di quanto la maestra Anna non immaginasse.

Sistemato a scuola elementare anche il più piccolo dei suoi figli, la maestra Anna poté iniziare a lavorare. Non era stata contenta dell’assegnazione alla classe speciaIe, per timore del contesto sociale già troppo degradato: temeva il “parcheggio dei problemi” nella sua classe, si sentiva una “maestra di serie B” che doveva garantire alla scuola tranquillità e decoro e intrattenere i bambini “subnormali” in modo che non disturbassero. E invece i suoi bambini profumavano di sapone ed erano vivi. Venivano a scuola ordinati, puliti e ben pettinati. Per la scuola indossavano i loro vestiti migliori. Le mamme, poverissime, ci tenevano.

La maestra scoprì che Carmelo, che se ne stava al banco incapace di partecipare, quasi assente, dai gesti a scatti, secco come un uccellino, era un bambino “spastico” sì, ma vivo. Perché si capiva dai suoi mugugni che non soffriva di stare fuori da casa, anzi. Ed era capace di comunicarlo, a modo suo.

Totò era “mongoloide” e faceva paura perché era “ritardato” e dotato di una forza impressionante. Ma questo bambino dalla testa grossa e gli occhi a mandorla teneva stretta al petto la sua cartella, soprattutto quando si sentiva più insicuro. Una volta, in cortile, un bambino gliela strappò dalle mani e Totò gli saltò al collo e poco mancò che finisse male. E la maestra Anna dovette combattere per convincere tutti che Totò non era violento e “troppo” ritardato, era solo stato pesantemente provocato e spaventato. Forse era l’altro bambino ad aver bisogno di particolari cure e magari di una punizione. Ma anche Totò fu ripreso in modo da fargli comprendere la gravità del suo gesto. La maestra nel tempo ne conquistò la fiducia e lui posò la cartella per usare quaderni e penne.

Cruciuzzu era un caso a parte, non era esattamente “subnormale”, ma troppo irrequieto, non aveva limiti, era sempre agitato dalla necessità urgente di muoversi alla velocità della luce, tanto che un giorno scavalcò il parapetto della finestra, al primo piano. Fu l’istinto, la disperazione o una mano santa, ma la maestra riuscì ad afferrarlo e a tirarlo dentro, usando una forza che non credeva di avere. Con le camicie strappate e le braccia a pezzi, si gettarono a terra e piansero. Provvidenziale incidente, perché da quel momento Cruciuzzu sedette accanto alla maestra, in cattedra. Per essere guardato a vista, racconta la maestra, che lo responsabilizzò elevandolo a vicemaestro per via del posto in cattedra. E in lui sbocciò la voglia di fare: aveva solo bisogno di attenzione. Era infatti l’ultimo di una serie di oltre dieci figli, tutti maschi, e anche la madre li subiva. La mamma lo portò a scuola, seppure nelle classi speciali, per salvarlo dai fratelli e dal padre, dalle continue botte che riceveva da tutti, nel ruolo di sfogatoio della rabbia altrui, perché forse valeva meno di una capra.

Alla fine dell’anno la maestra Anna lo propose per il passaggio alle classi normali perché era un “bambino disadattato”, non “subnormale”.

La maestra Anna, non vide più quel bambino. Vinse il concorso, diventò una maestra “vera”, nel senso che adesso avrebbe avuto la sua classe di bambini “normali”. Ma le classi speciali, finalmente, sparirono.

Due anni dopo, la maestra Anna seguì il marito in un’altra città, lasciando però il cuore in quel posto “subnormale” come il suo alunno, cioè solo agli occhi degli altri. Perché nello splendore della Catania “Milano del Sud”, dove ormai viveva e lavorava, si accorse che la parte migliore di sé apparteneva indelebilmente alla spiaggia di Mànfria, all’odore di buono dei suoi alunni speciali, come all’odore di piscio di gatto dei vicoli della città antica; allo splendore delle distese di grano e cotone, alla nobiltà di Capo Soprano; a Macchitella, il villaggio residenziale dell’ANIC, dove i suoi figli avevano imparato altri dialetti e altri canti popolari, quelli veneti, lombardi e romani dei figli degli ingegneri dell’Azienda, che venivano dal Continente. Che a loro volta avevano imparato Ciuri Ciuri e Vitti ’na crozza: un modo, attraverso la musica, di integrare bambini di culture diverse, figli spaesati di un’emigrazione al contrario, che aveva portato le famiglie dei dirigenti in casa delle maestranze.

Cominciò a radicare il germe dell’inclusione dei bambini che non erano più “subnormali”, ma, più all’anglosassone, “handicappati”. Vent’anni dopo la maestra Anna ricevette una lettera che la ringraziava per aver permesso un futuro dignitoso a un bambino perso. Era Cruciuzzu che, divenuto geometra, era in procinto di sposarsi. Si firmò col nome di cui era orgoglioso: Crocifisso. Che non è, evidentemente, un aggettivo.

Ho raccontato questa lunga storia per augurare buon anno alla nostra scuola pubblica, che non merita di poggiarsi sempre e soltanto sulla generosità delle tante maestre Anna.

Gli Anni Settanta sono passati da un po’. E buon anno scolastico ai genitori, pronti a un nuovo anno di lotta, con la speranza che incontrino, almeno, bravi e appassionati docenti. Anche perché, nonostante i radicali cambiamenti sul piano legislativo e culturale, delle maestre Anna non si può fare a meno.